一个IP火千年:《白蛇传》如何改写中国民间文艺剧本

- 房产

- 2025-02-02 13:46:08

- 4

在原始社会,人们发现蛇能疾行,预知天气,蜕皮重生,多子多育,便希望将这些特点转嫁到人身上,由此蛇成为上古巫术的重要意象,尤以图腾的形式出现较为频繁。《山海经》中关于蛇的描写就多达100多次,描述蛇的种类有20余种(化蛇、巴蛇、玄蛇、飞蛇、鸣蛇、白蛇等),其中有许多人蛇组合的神巫形象:如《海外北经》称:“钟山之神,名曰烛阴,其为物人面蛇身,赤色,居钟山之下。”《大荒东经》:“东海之渚中,有神,人面鸟身,珥两黄蛇,践两黄蛇,名曰禹貌。”《大荒南经》:“南海渚中,有神,人面,珥两青蛇,践两赤蛇,曰不廷胡余。”《大荒西经》:“有神人面鸟身,珥两青蛇,践两赤蛇,名曰弇兹。”《大荒北经》:“大荒之中,有山名曰成都载天,有人珥两黄蛇,把两黄蛇,名曰夸父。”《海内经》:“有人曰苗民。有神焉,人首蛇身。”这些人蛇结合的神祇形象极大程度地说明了原始社会人们对于蛇的崇拜和敬畏,当然其中也难免各种想象。

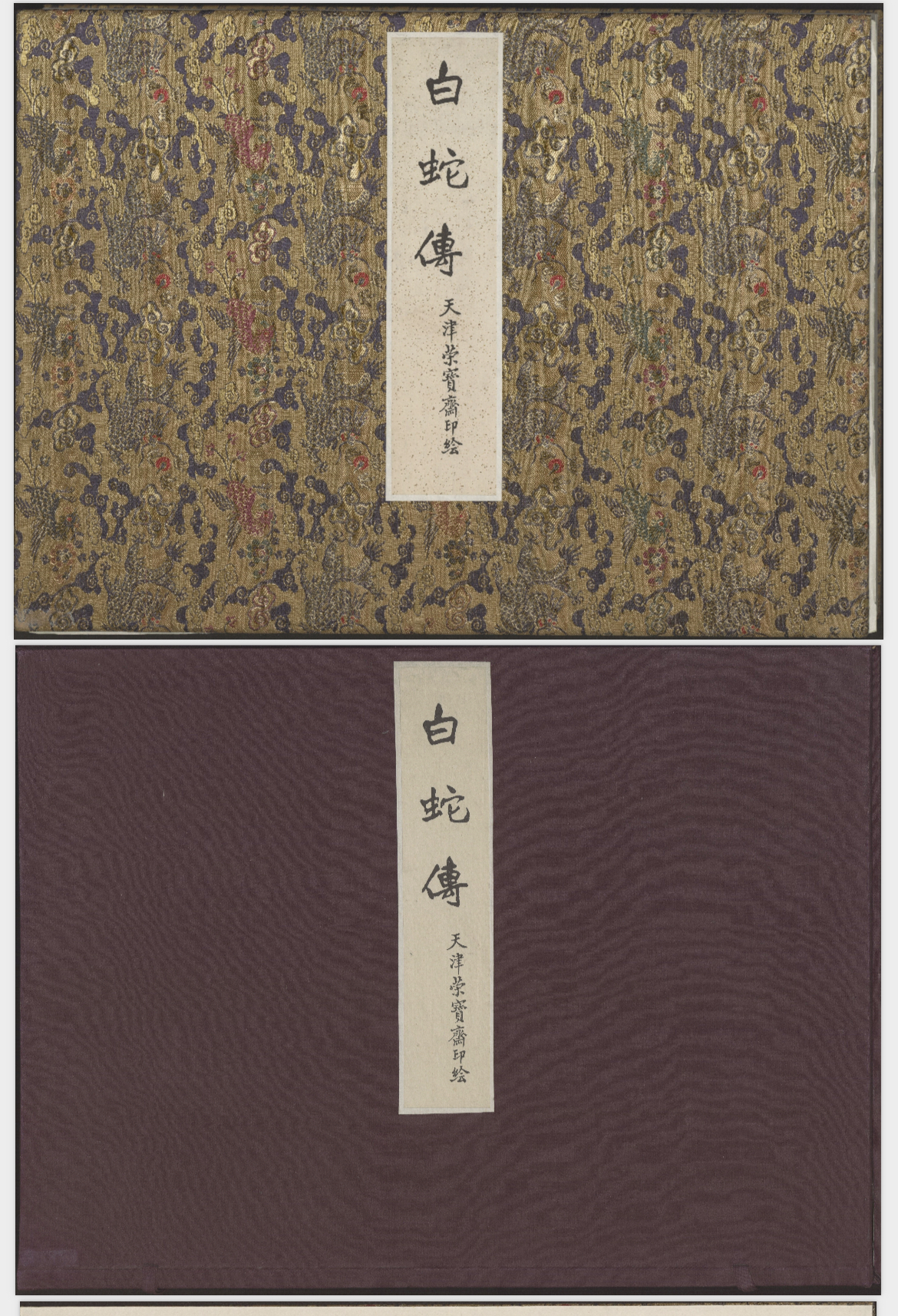

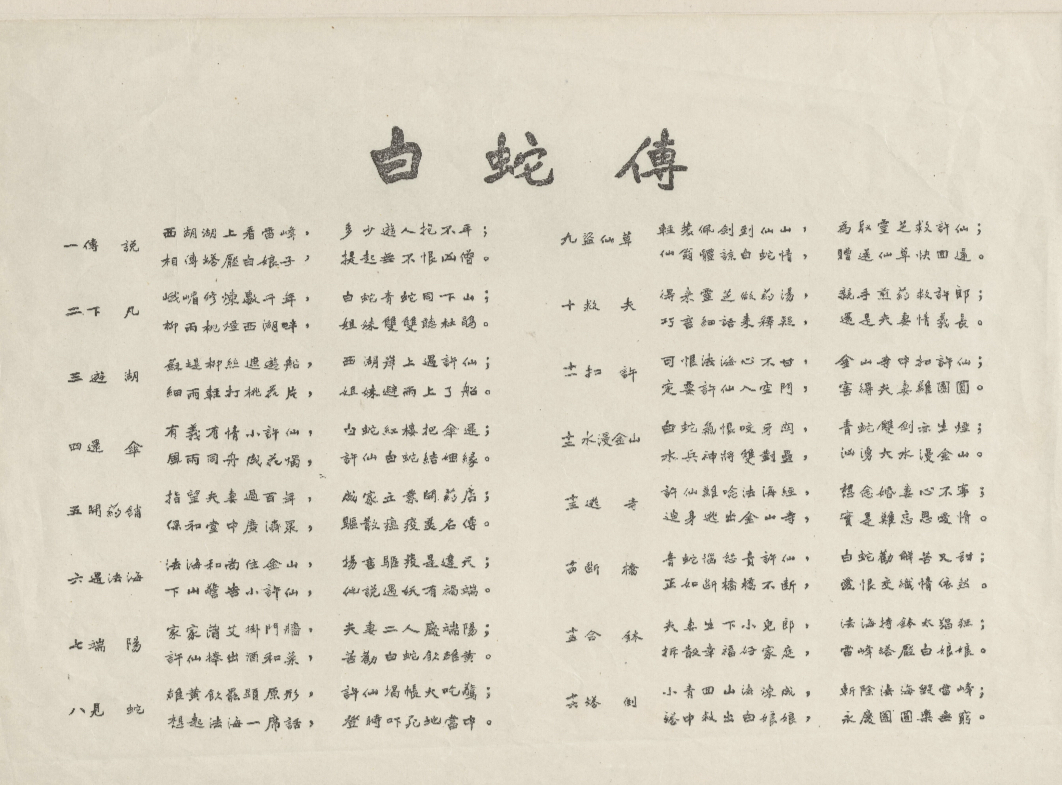

《白蛇传》年画册,天津荣宝斋印绘,华沙国家博物馆藏

一、唐宋以降的异蛇叙事

唐代以后,文人笔记、小说、传记等文学作品中开始大量出现各地关于蛇类的报恩、报仇故事。唐代白居易的《白氏六帖事類集》中记载:“随侯见伤蛇以药治之,后衔明月珠以报之。”唐代社会前期的稳定为文学创作创造了较为肥沃的土壤,其中包括大量民间志怪文艺在南北朝灵异志怪传统影响下得以延续发展。民众生活中较为普遍的自然生物开始被塑造成灵性故事的主角,其中蛇是一个较为常用的意象。

唐代佛教文献中记载:“马衡,具州洛水人也。父母丧亡,卢于墓侧,营造坟茔三所,皆躬自负土,积三年乃就。境甚高峻,人所叹伏。每在庐中宿卧,恒有大白蛇曳身庐屋上,垂头临户,若欲出入,蛇即缩头避之,如是为恒,不至侵害,状如守护。”(惠详《弘赞法华传》卷十)大白蛇的行为以及后文提到的“状如守护”的叙述,呈现了白蛇守护的故事母题。其实这种佛教大蛇护法的传统在印度佛陀故事中较早地被使用,这则故事中蛇来护佑为父母守孝的孝子完全是脱胎于早期佛教蛇护法的故事类型。从作者看,他就是一位熟知佛教故事的僧人,可见这类蛇叙事传统受佛教的影响不小。

宋代李昉所撰《太平广记》卷三十四《崔炜》条中记载了一则蛇报恩故事:

乃燃艾,启蛇而灸之,是赘应手坠地。蛇之饮食久妨碍,及去,颇以为便,遂吐径寸珠酬炜,炜不受,而启蛇曰:‘龙王能施云雨,阴阳莫测,神变由心,行藏在己,必能有道拯援沉沦。倘赐挈维得还人世,则死生感激,铭在肌肤。但得一归,不愿怀宝。’蛇遂咽珠,蜿蜒将有所适,炜遂载拜跨蛇而去,不由穴口,只于洞中,行可数十里。

蛇在受到帮助后,以明珠为酬,满足他人心愿。这种回报还可以表现为提供财富、治愈疾病、指引道路等。

另外还有《太平广记》卷第四百五十八《檐生》中:“昔有书生路逢小蛇,因而收养。数月渐大,书生每自檐之,号曰檐生。其后不可檐,负放之范县东大泽中。四十馀年,其蛇如覆舟,号爲神蟒。人往于泽中者,必被吞食。书生时以老迈,途经此泽畔,人谓曰:‘中有大蛇食人,君宜无往。’时盛冬寒甚,书生谓:‘冬月蛇藏,无此理。’遂过大泽行二十里馀,忽有蛇逐,书生尙识其形色遥谓之曰:‘尔非我檐生乎?’蛇便低头良久方去。廻至范县,县令问其见蛇不死,以爲异,繫之狱中,断刑当死。书生私忿曰:‘檐生,养汝飜,令我死,不亦剧哉?’其夜蛇遂攻陷一县,书生获免。”记载了蛇幼年受书生豢养,在书生蒙冤下狱时报恩的故事。

除了蛇的报恩故事,古代蛇患的故事也不少。宋人白玉蟾撰《玉隆集》卷三中记载:“时海昏之上,辽有巨蛇据山爲穴,吐气成云,亘四十里人畜在其气中者,即被吸吞,无得免者。江湖舟船亦遭覆溺,大为民害。” 这里对巨蛇的描写很大程度上可以看出佛教与道教对蛇的两种迥异态度,综合看佛教徒因为受早期佛教文献中的蛇护法意象影响,在进行蛇主题叙事时较多地沿用其护法神形象。对于道教徒而言,蛇若兴风作浪,有反常怪异表现便是妖。而在中国的某些地区因为盛产大蛇,蛇害在当地百姓心中也会留下阴影。像在《夷坚志》甲志卷十四《建德妖鬼》中提到:“汪始知其杀人祭鬼,悲惧不自胜。平时习大悲呪,至是但默诵乞灵而已。中夜大风雨,林木振动,声如雷吼。门轧然豁开,有物从外入,目光如炬,照映廊庑,视之大蟒也。奋迅张口欲趋就汪,汪战栗诵呪愈苦,蛇相去丈馀,若有碍其前。退而复进者三,弭首径出。天欲晓,外人鼓箫以来,欲饮神胙,见汪依然大骇问故,具以事语之,相顾曰:‘此官人有福,我辈不当得献也。’解缚谢之送出官道。” 这里记录了一只被人供奉的蛇妖。在此故事中,汪某通过诵念咒语获得某种保护,使得大蟒无法伤害他。其实也是佛教故事教化的一种形式,借用妖物不能侵的故事突出佛教咒语的功能。此时的大蟒也被当成为祸世人的精怪。

蛇在世人观念中有着较强的报复心理。《夷坚志》“蛇报犬”故事称:“世传犬能禁蛇,每见必周旋鸣跃,类巫觋禹步者,人误逐之,则反为蛇所齧。林明甫家犬夜吠烛火,视之见一蛇屈蟠,犬绕而吠,凡十数匝,蛇死其体元无所伤,盖有术以禁之也。林宏昭言温州平阳县道源山资福寺有犬名花子,善制蛇,蛇无巨细,遇之必死,前后所杀以百数。一日大蟒见于香积厨,见者奔避,僧急呼花子令噬之,未及有所施,蛇遽前迎齧其颔,犬呜号宛转,须臾死于阶下,蛇亦不见。岂非其鬼所为乎物类报复,盖如此。”蛇在此类故事中常被描写成具有强烈复仇心理的生物,当它们感受到来自人或其他生物的威胁或伤害时,会牢牢记住,并寻找机会进行报复。

蛇在中国传统文学与地方志文献中被记录的情况比比皆是,后世文人、底层民众、民间艺人在形形色色的蛇故事基础上又进一步创作,形成了像《白蛇传》这样典型的民间文艺,深得中国民众的喜爱,白蛇、青蛇、许仙这些人物形象深入民心,由《白蛇传》改编的戏曲也被广泛传播,成为中国文化的典型。

二、《白蛇传》的生成

唐宋话本素材大多来源于上古图腾信仰和六朝精怪故事,像《太平广记》“李黄”条记载的故事:

元和二年,陇西李黄,盐铁使逊之犹子也。因调选次,乘暇于长安东市,瞥见一犊车,侍婢数人于车中货易。李潜目车中,因见白衣之姝,绰约有绝代之色。……及去寻旧宅所,乃空园。有一皂荚树,树上有十五千,树下有十五千,余了无所见。问彼处人云:“往往有巨白蛇在树下,便无别物,姓袁者,盖以空园为姓耳。

复一说,元和中,凤翔节度李听,从子琯,任金吾参军。自永宁里出游,及安化门外,乃遇一车子,通以银装,颇极鲜丽。驾以白牛,从二女奴,皆乘白马,衣服皆素,而姿容婉媚。……才及家,便觉脑疼,斯须益甚,至辰巳间,脑裂而卒。其家询问奴仆,昨夜所历之处,从者具述其事,云:“郎君颇闻异香,某辈所闻,但蛇臊不可近。”举家冤骇,遽命仆人,于昨夜所止之处复验之,但见枯槐树中,有大蛇蟠屈之迹。乃伐其树,发掘,已失大蛇,但有小蛇数条,尽白,皆杀之而归。(出《博异志》)

以上文本可以看成是《白蛇传》的一个发端。随着唐宋话本发展兴盛,民间传说中动物幻化为人的故事逐渐增多,有狗幻、猪幻、狐幻等等,蛇幻也不例外。除了白蛇意象,宋代话本《西湖三塔记》中首次以杭州西湖作为故事发生地点并衍生出石塔镇蛇妖的情节。在《西湖三塔记》中记载说南宋淳熙年间,临安府岳相公辖下的奚统制之子奚宣赞,在清西湖游玩时,对迷途少女白卯奴施以援手。日后,一位老妇人前来寻卯奴,并邀奚生做客。一位貌美的白衣女子设宴款待,奚生答应了与之结为夫妻的请求,却不料同居半月后,白衣女子要杀他,取他心肝佐酒。卯奴为了报答此前的救命之恩,放他归家。但第二年清明时,白衣女子又将他掳回去做了半个月的夫妻,并重蹈覆辙。这一次,奚生的叔父奚真人在得知此事后,便施法收服了三人,才发现他们分别是由蛇(白衣女子)、乌鸡(卯奴)、獭(婆婆)变化而成,于是把它们镇压在西湖的三个石塔之下。在话本中,白蛇幻化作颇有姿色的凡间女子,骗人钱财,夺人精气性命,而故事中贪花好色的男主人公最后也付出惨痛代价。虽然《西湖三塔记》故事背景设置在西湖,并且出现了镇压蛇妖的故事情节,但也只是《白蛇传》的文本雏形,与后世的《白蛇传》区别较大。

明代与白蛇形象有关的文本主要为以下三种:明代戏剧集《录鬼簿续编》中辑录元代邾经的杂剧《西湖三塔记》、冯梦龙《警世通言》中的《白娘子永镇雷峰塔》与戏曲家陈六龙的《雷峰记》。在众多的版本中,《白娘子永镇雷峰塔》无疑是最为著名和具有代表性的一版。这个版本的故事不仅情节跌宕起伏,而且人物形象鲜明,性格突出,对白娘子形象及相关故事情节的定型起到了关键作用。《白娘子永镇雷峰塔》不论从内容上,还是主题思想上都与前朝的白蛇故事有很大不同,这既是冯梦龙对民间故事的借鉴吸收,更是他本人文学创作的发挥与尝试。小说中对白娘子人物的描写大大增加,赋予她一些鲜明的人物性格。

事实上,白蛇传说的大范围流行还是在清代。文艺作品不断涌现,比如《西湖缘》《后本白氏全传续姻缘》《雷峰怪迹》《雷峰塔奇传》等;还频频登上戏曲舞台,其中典型的有黄图珌的看山阁刻本、梨园钞本和方成培的水竹居本——这当中属方成培所著的《雷峰塔》(又名《雷峰塔传奇》)最具代表性。此外,晚清时期的《雷峰宝卷》,第一次将前代各个话本或传奇中所说的宿缘解释得明白周详。赵景深在探讨《<白蛇传>与民间文学的关系》中指出:戏曲与民间传说、民间讲唱文学有着直接或者间接的继承关系,所谓间接是指部分作品从已经发展为宝卷、话本等讲唱文学,他们都由戏曲形式改编而来;所谓直接是指艺人或者其他改编者,又以自己听到或者采集到的民间故事,作为新的情节,按照人民的愿望补充进去,从而使戏曲内容日益深化。“白蛇故事首先被编成昆曲传奇,而后又迅速蔓延到东柳、西梆、北弋、皮黄诸系统的许多地方戏中,并且成为这些剧种中深受民众喜爱、历演不衰的传统剧目。使白蛇故事流传领域更加广阔,影响更加深远。”(《<白蛇传>与民民间文学的关系》)

回顾《白蛇传》的传统,基本经历了一个从宋人话本《西湖三塔》到明洪武年间戏曲家改编的杂剧《西湖三塔记》的过程,只是它更强调劝诫世人勿贪女色,以免杀身之祸的教化。以内容的相似性而言,直到清代乾隆年间出现的三部《雷峰塔》才与今天我们看到的《白蛇传》在主旨与情节上基本达成了一致。这三个本子分别是乾隆三年黄图珌《看山阁乐府雷峰塔》,乾隆间扬州老徐班昆剧名丑陈嘉言改写的梨园抄本以及成书于乾隆三十六年由方成培改写的水竹居本,三者一脉相承。而最早的看山阁本与冯梦龙整理的宋人话本《白娘子永镇雷峰塔》内容上高度一致,所以说清代几个戏剧传世文本基本都承续了冯梦龙整理的这一话本传统。

三、《白蛇传》对后世文艺的影响

因为《白蛇传》故事历史悠久,曲折离奇的人蛇爱情广受民众喜爱,因此在民间产生了大量异文。傅惜华编写的《白蛇传集》中收录“马头调”“八角鼓”“子弟书”“鼓词”“鼓子曲”“山歌”“南词”、苏剧、沪剧、锡剧以及传奇、宝卷共计48种白蛇故事文本,长短不一。马头调的经典曲目有“玩景观山”“西湖岸”“雷峰塔”“白蛇传”“合钵”,八角鼓曲目包括“游西湖”“搭船借伞”“盗灵芝”“水斗”“金山寺”“断桥”“合钵”,鼓子曲曲目有:“收青儿”“借伞”“盗灵芝”“水漫金山”“合钵”“塔前寄子”“探塔”“祭塔”,收录的鼓词曲目包括:“白蛇借伞”(两种)、“游湖借伞”“雄黄酒”“水淹金山寺”。子弟书的特色篇目是:“合钵”(两种)、“哭塔”“祭塔”“出塔”同时还收有民间小曲:“白蛇山歌”“合钵”“白娘娘报恩”,南词曲目有清人马如飞创作的“白蛇传”(六篇)、“白蛇传”(别本、三回本),还有作为劝善书的宝卷“雷峰宝卷”(二集),以及滩簧曲目“化檀”“断桥”“合钵”,同时该书也收录了清人黄图珌的“雷峰塔”(二卷)和方成培的“雷峰塔”(别本、四卷本)。

这里所收马头调是选自清道光八年的《白雪遗音》中,唱词较为简短,其中“玩景观山”的歌词如下:

玩景观山在西湖岸,借伞在渔船。赠银还家,惹祸生端,搜入空花园。苏州城,夫妻又得重相见,一对并头莲。庆赏端阳节,同饮雄黄把真形现,吓死了许仙。为盗灵芝,大战白猿,因为盗仙丹。散瘟灾,还到金山还香愿,大战在江边。战法师,水淹镇江民涂炭。产下小状元。

这一歌词十分简短地概述了白蛇故事的几个重要情节,短短几句话把整个故事情节串联。而借助《白蛇传》的这个文本让读者今天还能较为完整地了解马头调(码头调)的曲调风格,十分难得。在后录的《白蛇传》(马头调)中还能看到“牌子曲”一种,即避免马头调一唱到底的单一,分别设置“码头调”“叠断桥”“银钮丝”“太平年”“勾调”“马头调尾”(清嘉庆间北京抄本《马头调杂曲集》),更增强了其音乐性。同时,像八角鼓“盗灵芝”一段曲牌更加复杂,有“曲头”“数唱”“玉娥郎”“罗江怨”“耍孩儿”“倒青歌”“大鼓书”“西派”“甸花开”“太平年”“叠断桥”“边关调”“银钮丝”“云苏调”“石榴花”“曲尾”等多种曲调组成,可见鼓书使用曲调的复杂程度之一斑。这些曲牌都是典型的北曲风格,又有“水斗”中一段法海与青白二妖的对话用“金钱莲花落”调,唱词如下:

法海说:尔等大家休要捣乱,哩留莲花呀一朵子梅花,叫声沙弥快摆定蒲团,也麽咳咳咳落莲花花化了一朵子梅花落。法海来在大雄宝殿,见了二怪便开言:你本是多年的长虫修大道,何必苦苦乱凡尘?奉劝你急早回山去,修炼丹成上九天。如若不听山人劝,哩留莲花呀一朵子梅花,管教你一命丧黄泉,也麽咳咳咳落莲花花化了一朵子梅花落。

随后又是一段“快书”,描写法海召来天兵捉拿白蛇:

白娘子闪目又往正西看,见正西庚辛金,诸位神圣,拥护一位佛爷,身形高大,面如敷粉,闭目合睛,金盔金甲,手持宝杵,韦陀大士在云端站,祥光耀目照满天。

白娘子又往正东看,见正东方甲乙木,诸位神圣,一位佛爷,身形高大,面如重枣,赤发红须,金盔金甲,手执金鞭,脚登风火轮上站,赤胆忠心王灵官。

白娘子又往正北看,见正北方壬癸水,七星纛下,一位佛爷,身形高大,面如淡金,赤脚蓬头,手持七星剑,真武大帝降临凡,龟蛇二将在两边站,带领着四海龙王,雷公闪电水兵水将,水光照徹半边天。

白娘仔细又往正南看,见正南方丙丁火,诸位神圣,一位佛爷,身形高大,面如重枣,赤发红须,金盔金甲,手拿宝剑云端站,火德真君降下凡,带领着火兵火将,还有那火龙火蛇火鸽火鸭火牛火马火羊火狗,火光照徹半边天。(北京别埜堂抄本)

这一精彩文本加上“快口”,实在是脍炙人口,它所构建的场景完全不输今天的科幻大片。这些通俗的歌词和欢快的曲调一走到民间,全是老百姓喜闻乐见的形式,很容易就引起民众的共鸣,从而助力《白蛇传》文本的传播。一旦某个文本流行起来,其他说唱艺人也会及时吸纳,积极改编现有文本,形成适合自己曲艺的各种版本。如“新出白蛇借伞——游西湖”唱本,该本由北京崇文门外打磨厂刊印,早期由日本学者泽田瑞穗在北京购得,后捐给早稻田大学,现藏于早稻田大学风陵文库。它是从《白蛇传》中析出“借伞”一篇,经过民间艺人改编单独形成唱本。开首唱道:“言的是人生在世天下游,求名求利几时休。创罢江湖跪瘦腿,走遍天下游遍州。各处景致观不尽,西湖美景说杭州。山又青来水又秀,好比那金山竹影几千秋。两河岸倒栽春杨柳,桃杏花开水自流。”这些朗朗上口的歌词因为受民众的喜爱,所以从舞台表演一跃成为底层百姓日常消遣的读物。

《白蛇传》年画册,天津荣宝斋印绘,华沙国家博物馆藏

又如《白蛇传》鼓词,其歌词风格与上面唱本又不同,鼓书以说为主,所以文本含有大量开相文本,它对人物、景物的细节描写不厌其烦,如“白蛇借伞”中描写青蛇、白蛇所变人形:

二女上船方落坐,船家开船顺水流。有许仙坐在船舱留神瞄,上下打量女姣流,只见她头上的青丝如墨染,梳的是时兴时样苏州头,前头分的是西瓜顶,使的本是桂花油,蓬头下耳朵垂似露不露,上戴着八宝显翠镀金钩,蝴蝶变,两边瘦,抿子抿的真光流,横竖簪子花錾头,发边押颤颤微微一朵大绒球。葡萄眼睛似水流,两道柳眉弯又瘦,悬瞻花的鼻子樱桃花的口,玉米花的银牙似露不露,口含着宿砂槟榔和豆蔻,为的是说出话来更肉头。红的胭脂白的是肉,雪白的脖梗又把银锁链露,不用人说我知道,肚腹上必然戴着兜肚。上身穿淡青色的绣袄花洋绉,大镶大沿绿挽袖,金线绦子把边走,水波浪缎地绦子大襟勾,洋镀金,花扁扣,花汗巾,腰内抽,穗子搭连够二尺五六。小胳膊,伸出来,好像那才出了水的白莲藕,金银镯子戴两付,上天平全足够四两五六,金戒指银戒箍戴满手,指甲套花烧花色花钻头……

以上文本还只是两位女性外貌描写的部分内容,这段文字充分展示了鼓词的文本风格,它把两位刚变成人形的女子描述成时髦的女郎,尽管与故事时代背景不符,但是这样丰富发噱的描写完全符合听众的口味,这就是说唱艺人的智慧和民间曲艺的魅力。

《义妖传》是《白蛇传》的另外一个称呼,最早它是明代的弹词脚本,从题目就很容易识别该文本开始对故事主角白蛇有了褒义,称其为“义妖”。逐渐《义妖传》成了劝导世人“重义轻利”的劝世文本,劝导世人讲究诚信,夫妻间要忠贞不渝。到清中后期,受民众对《白蛇传》的广泛接受影响,《义妖传》被宝卷艺人和善书局改编成劝善的宝卷,有《义妖宝卷》《白蛇宝卷雷峰塔》《浙江杭州府钱塘县雷峰宝卷》等卷本流传。宝卷因其民间劝善特征,充分利用民间创编故事的手段,借用弹词开篇形式,为《白蛇传》安置了完整的缘起,称:

且说宋朝年间,浙江杭州府钱唐县有一居民姓陶名凤美,时逢三春天气来到洋(扬)子江边游玩,忽见两个叫化子将条白蛇要剥皮煮食。凤美看见个条蛇满身雪白,不是凡间之蛇,就拿铜钱一百卖(买)了蛇儿放在江中。白蛇得放心中欢喜,后来报得深恩矣。

白蛇得放喜欢心,心中思想要修行。

欲到峨嵋山上去,不辞辛苦赶路程。

终日不伤诸性命,肚中饥饿把竹吞。

一路行程匆匆去,峨嵋山上到来临。

寻觅石洞安身歇,洞中修道办前程。

这里讲述白蛇受陶凤美(许仙前世)救护,遁入深山修行,也为后面白蛇报恩埋下伏笔。接着又有小青得道故事称:

说吕洞宾变化凡人欲试人心,来到洋子江边,化成一座草房,權做生意,就做汤团。大的二钱一个,当中肉酿。小的四钱一个,仙丹一粒在内。倘有买了小的就是善人,收他徒弟也。

仙人买卖试人心,凡人那晓其中情。

卖了三天并四日,并无一个善心人。

大的买去多多少,小的无人买来吞。

纯阳收拾归山去,汤团丢入在江心。

小青便把汤团吃,蛇儿就可变人身。

这里把民间流传的一段青蛇得道故事也补入宝卷之中,丰富了宝卷故事情节。从文本形式看,宝卷表演主要散韵结合,借助以上引文可以发现,宝卷说唱艺人先说一段故事,再以某一曲调唱念偈子和韵文,形式欢快,在传统社会颇受民众欢迎。在浙江嘉兴民间还流传太保书一种,专门在祭神时吟唱,其中也有《白蛇传》神歌书一种,其中描写白娘子龙宫借兵攻打法海一段十分发噱,完全是民众生活经验的总结,摘录如下:

(七星道人)到龙宫借兵粮,参见老龙王,我有师弟白氏女官人金山去烧香,法海来留住,不觉太慌忙。又要灭掉我师弟,故此借兵救命王。

龙王闻得心大怒,借你蟹将并虾兵。

道人听说喜非常,即刻拜谢老龙王。

老龙王就点将坐定大厅上。先点虾兵前头去,领兵三军是蟹将。有个蚌将军,侯领发兵堂。身上穿件青绿壳,大红肚兜金边镶。下身穿条大红裤,身体肉来白如霜。乌龟缩头并缩脚,也来侯领发兵堂。菲子头绿闪闪,四脚共两双。绿豆眼睛眨了眨,细长头颈绿闪闪。一个锥钻尾后头甩叮当,龙王一见真好笑,手内铜锤捏一双。封你督兵做元帅,领兵去救白娘娘。还有青鱼精六乱帮,池鱼摇头把尾行。

青鱼精东方将,白鱼在南方。川条鱼将军西方住,壬癸北方黑鱼行。有根海鳗鲡,鲫鱼最强横。鳑鲏钢叉拿一根,马鲛力大向前行。泥鳅黄鳝敲锣鼓,鲈鱼骁勇为上将。蟛蜞蜒蝓共蚂蟥,鲟鳇鱼精守中央。黄鳝精急忙忙,放箭俚该当。蛤蜊螺蛳掮执事。白蚬河豚往前行,田螺来掌号,鲚鱼掮子枪,千号鱼精齐出力,白娘领兵一同行。

这一众龙宫的虾兵蟹将,其实都是农民想象出来的,因为没有与海打交道的经验,所以文本涉及海洋鱼类较少,都是岸民生活中常见生物。但这一众虾兵蟹将描写形象生动,让人忍俊不禁。

《白蛇传》年画册,天津荣宝斋印绘,华沙国家博物馆藏

受民众对说唱文艺的追捧,《白蛇传》故事还以绘画形式呈现,其中最典型的就是年画,目前国内四大年画产地四川绵竹、天津杨柳青、山东潍坊杨家埠、苏州桃花坞的木版年画都使用过《白蛇传》主题进行年画创作,生产了一批群众喜爱的白蛇传主题年画。

《白蛇传》年画册,天津荣宝斋印绘,华沙国家博物馆藏

《白蛇传》年画册,天津荣宝斋印绘,华沙国家博物馆藏

《白蛇传》作为家喻户晓的中国民间四大传说之一,在中国民间流传近千年。千百年来对“白蛇传”的改写呈现出多元化的趋势,文学、戏曲、影视等创作蔚为壮观。最后,借用《白氏六帖事類集》中的一段话来收尾:“传内蛇与外蛇斗于郑南门之中,内蛇死六年而郑厉公入杀郑子,申繻曰:妖由人兴,人无衅焉,妖不自作,人弃常则妖兴也,云云。”蛇年说妖,只增笑耳。

参考文献

[1] [唐]白居易,《白氏六帖事类集》,民国二十二年景宋绍兴刻本

[2] [宋]李昉,《太平广记》,明嘉靖四十五年谈恺刻本补配清钞本

[3] [唐]惠详撰,《弘赞法华传》,日本大正新修大藏经本

[4] [宋]洪迈,《夷坚志》,清光绪归安陆氏刻十万卷楼丛书本

[5] 冯梦龙,《警世通言(第二十八卷)》,北京:人民文学出版社,1981

[6] [清]黄图珌,《白蛇传集》,上海古籍出版社,1987

[7] 《雷峰宝卷》,清杭州玛瑙经房刊本

有话要说...