周乐天评唐文明《隐逸之间》:陶渊明,思想着的诗人

- 情感

- 2025-02-17 08:24:08

- 12

【上海文艺评论专项基金特约刊登】

在2023年底的一次访谈中,本书作者唐文明透露,“计划在明年能够完成一部研究陶渊明的小书,书名暂定为《法持时代的归隐之志——陶渊明精神世界中的自然、社会与历史》”,2025年初,这本书以现在的书名出版。对比两个主标题可知,“法持时代”与“逸”这两个概念一隐一显。这两个概念或正是理解该书的关键。

《隐逸之间:陶渊明精神世界中的自然、历史与社会》,唐文明著,生活·读书·新知三联书店,2025年1月出版,314页,69.00元。

法持时代的隐与逸

对于有经验的读者来说,即使不细读正文,也应该能推测出,该书的写作目的之一是重新理解陶渊明以及他所置身的那个时代。更进一步而言,考虑到陶渊明的重要性,理解陶渊明与理解那个时代,很可能是同一件事。上述两个概念中,逸,就是作者用来重新定位陶渊明的。在许多地方,隐与逸是连起来用的。在该书中,作者试图做出一个区分,即将隐归入道家传统,将逸归入儒家传统。更具体一点来说,隐士彻底否定君臣一伦,故隐居不仕;逸民则在根本上认同君臣一伦,之所以逃避现有政治,是“想要在一个乱世中保持其品节,或者有激于世无明君而逃逸,或者眷念于旧君之谊而逃逸”。通过这一区分,作者便能够巧妙地将陶渊明的精神世界放置在儒道之间进行动态的考察。那么考察的结果如何呢?在本书末尾,作者基本上认为“陶渊明最终的思想归宿在隐者,但儒者是他一直念念不忘的精神记忆”。与此同时,一贯持儒家立场的唐文明,也进一步承续历史上将陶渊明视为逸民的阐释传统,提出了儒教隐逸主义(Confucian Hermeticism)这样一个乍看自相矛盾的概念。在什么样的状况下,理应入世的儒者会与隐逸传统联系起来呢?这就需要理解唐文明的另一个概念,法持时代。在《道治时代与法持时代》一文中,唐文明根据程颢的说法,将三代以上称为道治时代,将三代以下称为法持时代,前者“尚德,以仁义为本”,后者“尚力,以利欲为本”。按照唐文明的说法,身处法持时代的陶渊明,意识到自秦以来,三代以上的圣王之道业已经彻底沉沦,所以彼时的他便不愿承认现实中的君王,而只愿做素王孔子的子民,如此,既承认君臣一伦又在现世隐逸的儒教隐逸主义便能说通了。总结来说,持儒家立场的作者,基于“逸”和“法持时代”这两个概念,重新诠释了儒隐的传统。这一条线索在本书中并未被特别强调,但却可能是作者心中最重视的一部分内容,因为它既基于宏阔的儒教历史哲学构建,又能落实到古今儒教个体的思想定位与身份认同。

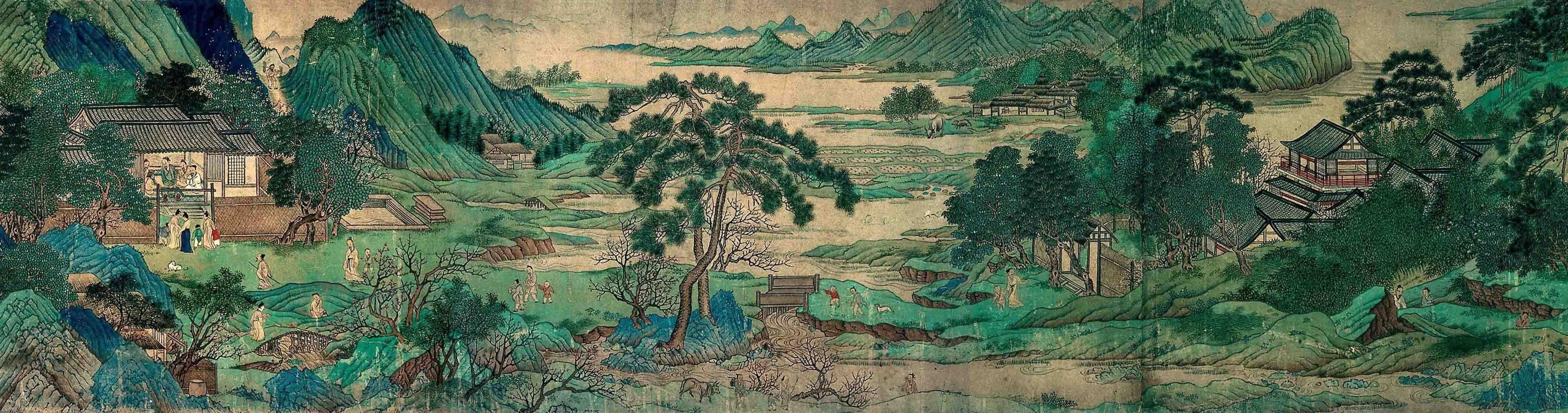

仇英《桃花源》长卷局部 美国波士顿美术馆藏

李公麟(传)《渊明隐归图卷》局部 美国弗利尔博物馆藏

在诗中寻思如何可能

本书分析了陶渊明的三个著名文本:从《形影神》组诗中考察自然观念,从《饮酒》组诗考察历史哲学,从《桃花源记并诗》中考察社会理想。或可这样概括,作者对前两个文本的考察方式是直接从诗中读出思,而对《桃花源记并诗》的讨论则更侧重历代阐释,尤其是苏轼、王安石、陈寅恪等人的观点。接下来主要就作者“以诗寻思”的考察方式来谈谈。

作者对《形影神》组诗的解读紧扣住一个关键点:陶渊明是神不灭论者,而非神灭论者。这里需要稍加解释,历来解读者都将写作《形尽神不灭论》的慧远作为陶渊明在思想上的争辩对象,所以也就自然地认为陶渊明主张神灭,并以此来解读《形影神》组诗中的《神释》。《神释》的结尾是“纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑”,乍一看非常符合神灭论的逻辑。绝大部分解读者止步于此,并心满意足地觉得自己完全搞清楚了这首诗。但本书作者诚实地提出了诘问:

问题在于,这种说明在何种意义上是一种有效的开释呢?如果说对于一个因必有一死而感到苦痛但又渴望不朽的人,你告诉他生命本来就是如此,灵魂会随着肉体一同死亡,然后他就释然了,这是什么意思呢?……如果说“神辨自然”是指向形与影“辨明”形尽神灭之理,那么,这一“辨明”难道不正意味着将形与影打回到原先的苦痛境地吗?这一“辨明”难道不正意味着在宣告形、影之苦根本上无法排遣,只能无可奈何地接受吗?

上引语句非常犀利,其中反映出好的解诗者的两个品质。其一,面对大部分人习以为常的解读,他没有屈从,而是亲身进入诗歌内部,提出了诚实的疑惑。这个疑惑是具有破坏性的,可以理解为:如果按照以往的解读,那么陶渊明这首诗就是无效的,他根本没有解决自己借形、影之口提出的思想问题,有蒙混过关的嫌疑。其二,他始终对被解读的古人与文本持有敬意与坚信,他更愿意相信自己发现的疑惑是后世读者的错误阐释造成的,而非陶渊明本人并没有那么优异。也就是说,提出疑惑是为了清理前路,他期盼凭借自己的经验与能力来解读出一个更好的陶渊明。有了这番思索之后,作者才明确了自己的目标,即考察陶渊明与神不灭论的关系,并最终认为陶渊明所持有的是一种“形有尽而气不灭、神不灭且理有常的形而上信念”。

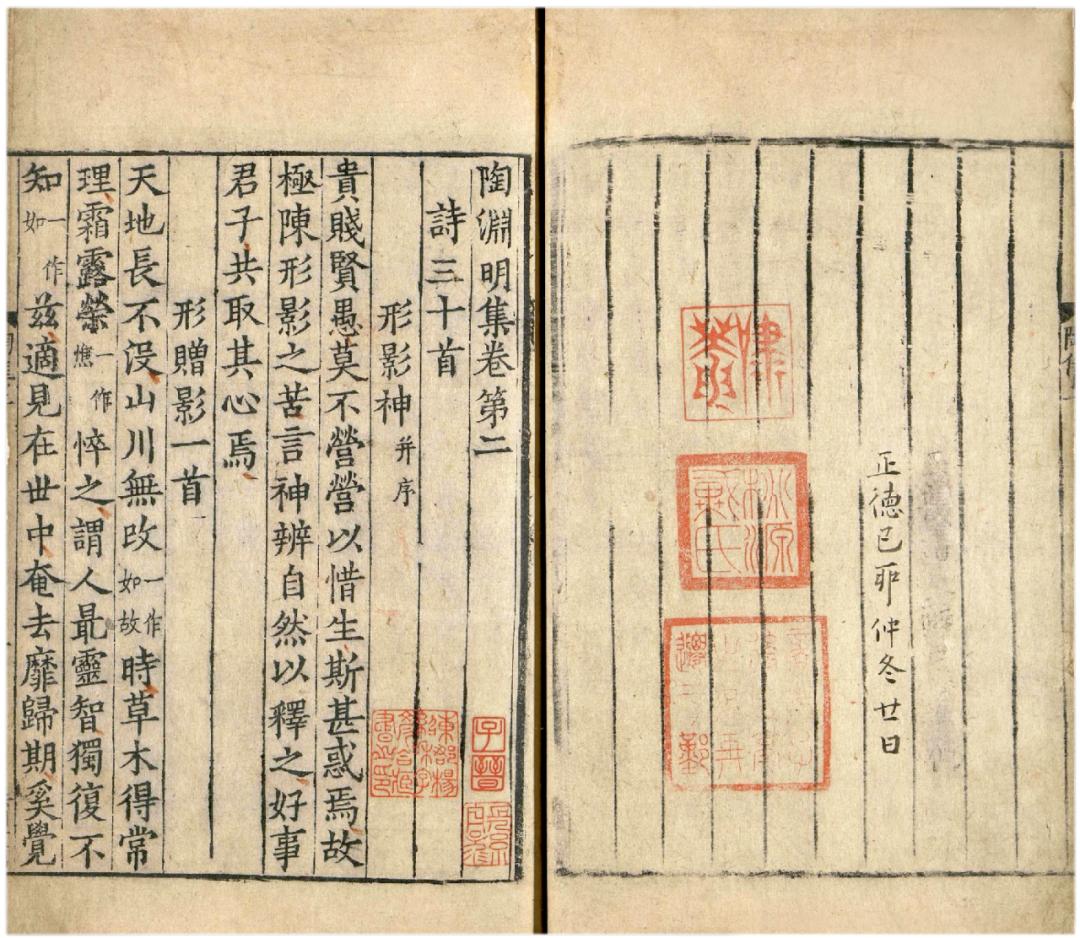

宋壳递修本《陶渊明集》卷二《形影神并序》 国家图书馆藏

作者解读《饮酒》组诗时非常关键的一个环节是明确文本结构。虽然陶渊明自己说这组诗“辞无诠次”,但已有古人认为这一组诗“义多对竖,意则环应”,具有内部秩序。作者接续了这一工作,明确地将二十首诗分成五节,且说明了每一节的主旨,并认为“《饮酒》即可被视为最能表现陶渊明精神世界之全貌的绝佳代表作”。在此基础上,作者便可抓住“道丧向千载”来展开其历史哲学方面的思考,并认为在这组诗中,陶渊明“给出了一个以道之存亡续绝为主要内容的历史叙述”。 通过强调《饮酒》组诗的结构感以及陶渊明献身名教的这一面向,唐文明再一次强有力地扭转了陶渊明的形象。这种以诗寻思的解读或许会引起不少争议。哲学界可能会质疑思的具体内容,此处不展开。笔者作为一般读者会想问:是否能通过对陶渊明的几首代表作的解读来直抵其本人思想?思是能够被彻底从诗中提取出来的吗?每首诗中的思是否有其因地制宜的特殊性?诗人的诗中之思一定是真诚的吗?……

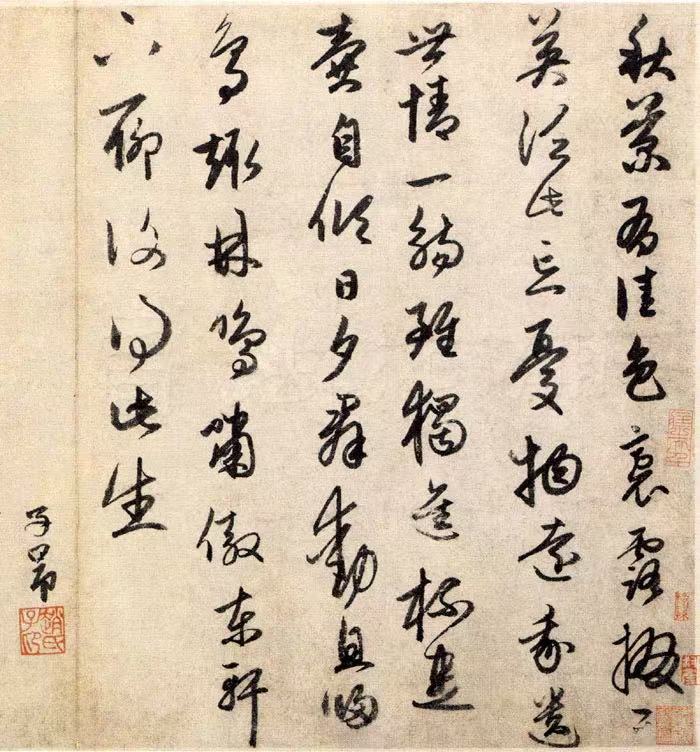

赵孟頫《饮酒》其七 台北“故宫博物院”藏

在众多不同类型的文本中,诗歌较为特殊,对于解读者来说,它既有强大的吸引力,又有无处不在的拒斥力,尤其是当解读者需要在严格的学术氛围中工作时。面对诗之迷宫,一般的解诗者仅在其外部或高处浮皮潦草地描述大概,好的解诗者则需要拥有走出迷宫的决心,亲身进入,体会每一时空的障碍与困惑。唐文明虽以追寻思想为目的进入诗歌,却在行进途中努力地赋予每一句诗坚实而贯通的意义。

唯有诗

最后不妨看看两个与陶渊明相关的当代文学作品,一窥文学作者的诠释思路与本书作者的差异。

首先是当代文学史上的名篇,小说《陶渊明写〈挽歌〉》。作者陈翔鹤曾是浅草社、沉钟社的社员,新中国成立后主编《文学遗产》,推动了古典文学领域的陶渊明讨论。

小说《陶渊明写〈挽歌〉》可以被视为陈翔鹤对陶渊明讨论的一次回应。这篇小说并不复杂,基本思路是通过大量生活细节描写,串联起数个标志性文本,来刻画暮年陶渊明的形象。余冠英对这篇小说持强烈的批评意见,但他的一些观察其实是到位的。他认为,该作的核心是生死问题,思想情绪则是灰暗消极的。生死问题,也可转化为人生态度、人生意义的问题,其实就是《形影神》组诗所处理的问题。小说以陶渊明上庐山见慧远为开头,此后又常常提及慧远,读来让人觉得慧远与其支持者的思想,对于晚年陶渊明来说构成一种巨大的笼罩性的焦虑。小说中的陶渊明怀疑他们“对于生死问题还有所未达”,并认为“佛家说超脱,道家说羽化,其实这些都是自己仍旧有解脱不了的东西”。

赵孟頫《陶渊明像传》长卷局部 日本早稻田大学藏

然而,这篇小说所塑造的陶渊明其实是一个接地气、情绪化的角色,时而忧愁,时而义愤,只看小说内容,很难说小说中的这个陶渊明就真的比慧远们在生死问题上更为高明。在小说中,陶渊明与家人酒后闲聊时也提到过《形影神》组诗,但却是以朴素到几乎没有思想内容的话语来加以阐释的。上海大学中文系副教授朱羽有文章指出,小说中的陶渊明似乎对一个东西特别依恋,即他自己的诗文。结合起来或可以说,陈翔鹤塑造的陶渊明形象,更接近于一个对当时流行的思想观念、意识形态怀有不满的文士形象。这一位陶渊明,试图以日常生命经验与诗文写作来确证自我存在的意义,并借此与慧远们形成思想上的对抗,与唐文明笔下这位持有“形有尽而气不灭、神不灭且理有常的形而上信念”的思想者陶渊明,真是非常不同。

笔者还想谈一谈的是诗人杨牧的晚期诗作《形影神》。这首诗在结构上模仿了原作,分为三部分,但诗中的形、影两个角色所持的观点已与原作非常不同,颇为晦涩难解。但有一点可以明确,杨牧的《形影神》相较于原诗,淡化了说理的色彩,而加重了抒情性,形、影、神三者均以非常感性的口吻发声,声音、意象交织在一起。这提示我们,形、影、神三者并不是三种观点或三种思想的化身,它们是相互依存的三种存在,共同构成了唐文明所强调的《周易》三才说中的“人”。

在杨牧诗作的结尾,神说到“当无边的寂寞证明完全属于我/也只有流落人生歧路上的你/和你,是我唯一的不舍”。杨牧告诉我们,神开释形、影,就因为这一“不舍”。那有没有可能,思想着的诗人陶渊明之所以要将思想注入诗中,就是因为唯有诗的造型才能不失感性地刻画形、影、神三者间难舍难分的关系?

有话要说...