范景中|关于《与古同游:项元汴书画鉴藏研究》

- 房产

- 2025-02-20 10:06:20

- 18

项元汴,明代最负盛名的书画收藏家之一,他的印鉴流布于无数传世名迹之上,见证了中国书画鉴藏史的重要篇章。十二年前,《与古同游——项元汴书画鉴藏研究》初版问世,很快成为学界研究项元汴及明清书画鉴藏史的瞩目之作。近日,《与古同游——项元汴书画鉴藏研究》修订版由中国美术学院出版社推出,在新的史料支撑下,其研究更为丰满细致,为读者提供更可靠的参考依据。本文为中国美术学院教授、博士生导师范景中为《与古同游——项元汴书画鉴藏研究》修订版一书所作序言的选摘。

封治国教授是一位油画家,可他撰写的《与古同游:项元汴书画鉴藏研究》,却让我想起英国一位大鉴定家对一位大美术史家的评价:acute, confident, understated, introverted and tactful, but with a sense of humour。用中文说就是敏锐、自信、低调、内敛、睿智,不过谈到幽默感,封治国走到哪里都是笑语一片,令“忍俊不禁者,缥缈思登华”。但他的这部大作让我惊讶的是,他是如何把艺术的个性与学术的沉思完美地契合在一起,而且含藏着那么多启人深思的问题。感动之余,写过一点读书笔记,趁着修订版付梓,略缀几段,以为附骥。

一

美术史研究中的社会学方法有两种,一种是把艺术看作一种“制度”[institution],即艺术品被委托和创作时物质条件变化的一种解释。正是贡布里希率先把institution一词引入美术史,后来他又表达为生态学[ecology],说艺术也像有机体那样,只能在特定的气候和环境中生存。这种艺术生态学与瓦克纳格尔[M. Wackernagel]的Lebensraum有点类似,不过,他更强调艺术在传统力量和社会环境之间相互作用下可能发生的进化,强调生态即艺术的社会环境反过来对“为何制作”与“如何制作”艺术品所产生的影响。贡氏不但把他的研究论文编入《规范与形式》,而且也用平实的语言写在《艺术的故事》之中。另一种社会学的美术史即艺术中所反映的社会史,或者说决定论的美术史,早在19世纪下半叶,普列汉诺夫就对之作出重要的贡献。与沃尔夫林代表的intrinsic perspectives不同,社会学的美术史是extrinsic perspectives,前者是美术研究的内部史,后者是外部史。

社会学的美术史其主要成果反映在赞助活动的研究上,最有名的是哈斯克尔[Francis Haskell]的《赞助人和画家》[Patrons and Painters](1963)。作者的方法建基于对档案和原始数据的收集与评价,而不是预设的经济与阶级模型,生动地展示了档案和材料在艺术研究中的魅力,提供了一个探索艺术意义和功能的社会—文化框架,开拓了研究收藏史、博物馆、展览史和一般趣味史及其变化的新视野。

此前,贡布里希也发表过一篇为人频频引用的论文《身为艺术赞助人的早期美迪奇家族》[The Early Medici as Patrons of Art](1960),这篇论文的含义之一是:“研究某个特定时期的艺术家和赞助人所接受的有形和无形的评价标准,询问一下各种规范对天赋各异的艺术大师创造的各种形式有什么影响。”其中一个细节写美迪奇小教堂中戈佐利画的三王来拜的湿壁画,它在某些地方承袭了对手斯特罗齐委托真蒂莱·达·法布里亚诺画的同名祭坛画,那幅祭坛画金光闪烁,是国际哥特式的典型风格。由此我们看到佛罗伦萨富豪们在15世纪中叶之后的趣味:他们那一代人都在学习和接受勃艮第和法国的艺术观念和贵族生活方式。

治国先生这部著作的主人公项元汴也是受了临郡吴门趣味的影响,开始了一种新的生活。从某种意义上讲,他虽然不是沿着贡氏的思考线路放笔而作,也是把贡氏论文看成他比肩的对象,实际上其中确然有一些地方暗自契合。

《与古同游——项元汴书画鉴藏研究》。中国美术学院出版社

二

在中国,自宋代以降,美术收藏史即与西方的截然不同,它成了一部特殊的美术史。收藏家大都是艺术家或艺术赏鉴家,艺术风气的激荡变化,往往有他们参赞其中,有他们捭阖张弛的力量。其为赏鉴家,出其笃好,遍阅记录,既复心得,又自能画,所以收藏了不少精品。我们历数一下各个时代的大收藏家,宋代的米芾,元代的赵孟頫,明代的文徵明,都是荦荦大者。但有藏品传世的收藏家,项元汴可谓昂然独立,任何人也无法与他抗行。古代书画,凡是赫赫名迹,总有他的藏印,反之,若无他的印痕,倒让人有点儿蹊跷,我们朦朦胧胧地感到,项元汴以一己之力几乎收藏了半个美术史。

明 马图 《项子京像》(局部) 40.2cm×27.4cm 上海博物馆藏

这样一位大收藏家,除了让人感觉富可敌国,是位收藏狂,既羡慕又妒忌之外,总想从他身上找些瑕垢,如果能发现大问题,当然更好!项元汴去世于1590年,其时闽人谢肇淛二十出头,想必和项元汴没有一面之交,然而他在《五杂组》却说项氏“其人累世富厚,不惜重资以购,故江南故家宝藏皆入其手。至其纤啬鄙吝,世间所无。且家中广收书画而外,逐刀锥之利,牙签会计,日夜不得休息,若两截人然”。这些道听途说之言,安在了项元汴头上,让他成了“两截人”的代称,所以在历史上,项元汴几乎没有什么美名。幸亏有董其昌,我们听到了另一种声音,他在《墨林项公墓志铭》说他“夷然大雅,自远权势,所与游皆风韵名流”,又说他“恒以俭为训,被服如寒畯,如野老,婚嫁燕会,诸所经费,皆有常度,至于赡族赈穷,缓急非罪,咸出人望外”。董其昌还以具体例子说:“戊子岁大祲,饥民自分沟壑,不恤扞网。公为损廪作糜,所全活以巨万。郡县议且上闻,牢让不应,终不以为德。”然而,没有多少人以董其昌的话为实录,反而视为谀墓之词。这让我想起了一百多年后的另一位大收藏家安仪周,安氏也赈灾放粥,活人无数,还捐钱修城,同样没落得好名声。

这种对收藏艺术的人的鄙视,往外蔓延,很容易也对艺术家鄙视,例如柯律格的《雅债》所塑造的文徵明形象,就对一位大艺术家的创造活动白眼相视。美术史中的这种取向,我一直认为乃是当代学术中的大问题,它在动摇历史研究的一个不言而喻的原则:议论古人,须具卓见,须怀善心。因为没有卓见,会把历史写得庸俗不堪;不怀善心,会把历史涂抹得一片黑暗。我曾经写过这样的话:“今人写古人,多有用冷笔者。苟且狥人,为解人颐,甚而翻古人不堪之事,以为难遇,卑古人至当之论,以为迂阔。风雅之在今日,岌岌乎危于一线。”我们有时会忘记陈寅恪先生所说的理解之同情,忘记了要怀着善意把逝去的古人唤起。更何况我们对古人了解得本来就不多,例如,对项元汴的了解,也不过在近些年,特别是本书作者多年风霜雨雪中的努力,才勾画出整体轮廓。而对项氏本人说的“仆自罹家难,受制暴党甚矣”(跋《芝旸图》),“困处丘隅,踌躇世故,凄恻家艰”(见《虚斋名画录》著录之《竹石小山图轴》),仍然不知所以。项墨林先生究竟遭遇到什么,要发如此孤愤之叹。我们百年之下,读之似犹扼腕,何况当时!而至今学者们却连一丝影迹都未得稽索。

以上所述让我们思考:我们生活在物质的世界、利益的世界,但也生活在精神的世界、道德的世界。在计穷虑迫中,那些心灵获得深深震动的人,也许在感怀物质财富的同时,也感觉到了其他一些更珍贵的价值。我们要珍惜前人发现的这些价值,而且不能轻视。古代世界对于道德的要求不但不比现在松懈,而且更严格、更真实不虚,它处处渗透在人们的举止行为之中。即使世道衰弱,时代低迷,也有同情心存在的神圣权利[Auch die Zeiten des Verfalls und Untergangs haben ihr heiliges Recht auf unser Mitgefuehl]。(雅各布·布克哈特)

三

回到项元汴,他究竟在收藏中发现了什么价值,以至不惜一掷千金,奔波于日晒雨淋,让生命在书画卷轴的收放开合中悄悄地滑过。很遗憾,他没有留下过文字公开他的抱负和理想,我们只好根据他的行为大胆地猜想了,他一定在书画世界里洞悉了艺术的价值,隐隐触摸到了艺术所代表的文明之脉;虽然,艺术来自古老的往昔,可他不想去购买那种无序的往昔,单纯的无序的往昔没有意义;他想购买的是代表着往昔价值的正统秩序,负载着这种正统和规范的艺术才是他珍爱的对象;他似乎意识到,没有这种正统和规范,美术史就会混乱,文明也会随之混乱。本书论述了赵孟頫在项元汴心目中的崇高地位,一再用数字表明,赵孟頫的作品在项氏收藏中的压倒性优势,那正是项元汴寻求的正统,是本书的“书眼”,《与古同游》的书名也隐喻了此意。作者翻检旧籍,去伪存真,在琐琐纷纭中,从杂陈的小细节中洞见美术史的大关节,写成深刻透彻的文字,其立论的根据之一,就是作者所援引的项元汴友人何良俊的一段议论:

元人之画,远出南宋诸人之上。文衡山评赵集贤之画,以为唐人品格。倪云林亦以高尚书与石室先生、东坡居士并论,盖二公神韵最高,能洗去南宋院体之习;其次则以黄子久、王叔明、倪云林、吴仲圭为四大家,盖子久、叔明、仲圭皆宗董巨,而云林专学荆关。黄之苍古,倪之简远,王之秀润,吴之深邃,四家之画,其经营位置、气韵生动,无不毕具,即所谓六法兼备者也······乃知昔人所言,一须人品高,二要师古,盖不虚也。(《四友斋丛说》卷29)

项元汴的时代,二王代表的书法正统早在唐太宗为王羲之作传,已然确立;但绘画的正统由谁领袖,却还未取得共识;所以何良俊表达出了文徵明,实际也是项元汴的观点:绘画的正统应由赵孟頫代表;这不仅由于赵氏为唐人品格,而且元四家用董其昌的话说,也都赖赵孟頫 “提醒品格”。

在一篇精彩的论文《浅谈苏轼、赵孟頫、董其昌在文人画发展中的作用》中,王连起先生详细地为我们展现了文人画史的这一大脉络。他论述赵孟頫如何改造五代北宋的董巨派和李郭派,使得没有受过职业画家专门训练的文人也能运以书法之笔,挥毫作画。在文人画的这一重大转捩中,赵孟頫正是位于中枢。这就让我们具体地理解了以文徵明为首的文化圈为什么如此推崇赵孟頫,也理解了项元汴的收藏中何以有如此多的赵孟頫。文与可、苏东坡的竹石母题太单一,与山水有距离,不能满足文人画的更多要求;而王世贞所推崇的山水“五变”(《艺苑卮言》:山水,大小李一变也;荆关董巨又一变也;李成范宽又一变也;刘李马夏又一变也;大痴黄鹤又一变也)中的画家,唐宋画家占了多数,刘李马夏又是院体,不合意文人画业余遣兴的要求,因此不能立为正统。何良俊和项元汴当然不会认为宋画不如元画,然而宋画不能完全适合文人画的索求,这就需从元人画中求取规范和正统。从这一角度看,与其说明代的拥宋派和拥元派是趣味之争,不如说是他们在一个系统中的趣味之争和“正统”之争。

据叶梅和封治国等人的粗略统计,项元汴收藏的赵孟頫书法79件,绘画25件,是他收藏的重中之重,突显了项元汴收藏正统的倾向。我认为这是项元汴的第一个重要价值。项元汴之后,董其昌想动摇的就是赵孟頫的正统地位,这不是因为他否认项元汴的选择,而是因为他心中暗藏的正统正是赵孟頫,他却想取而代之,在某种程度、某种意义上,他也确实达到了目标。

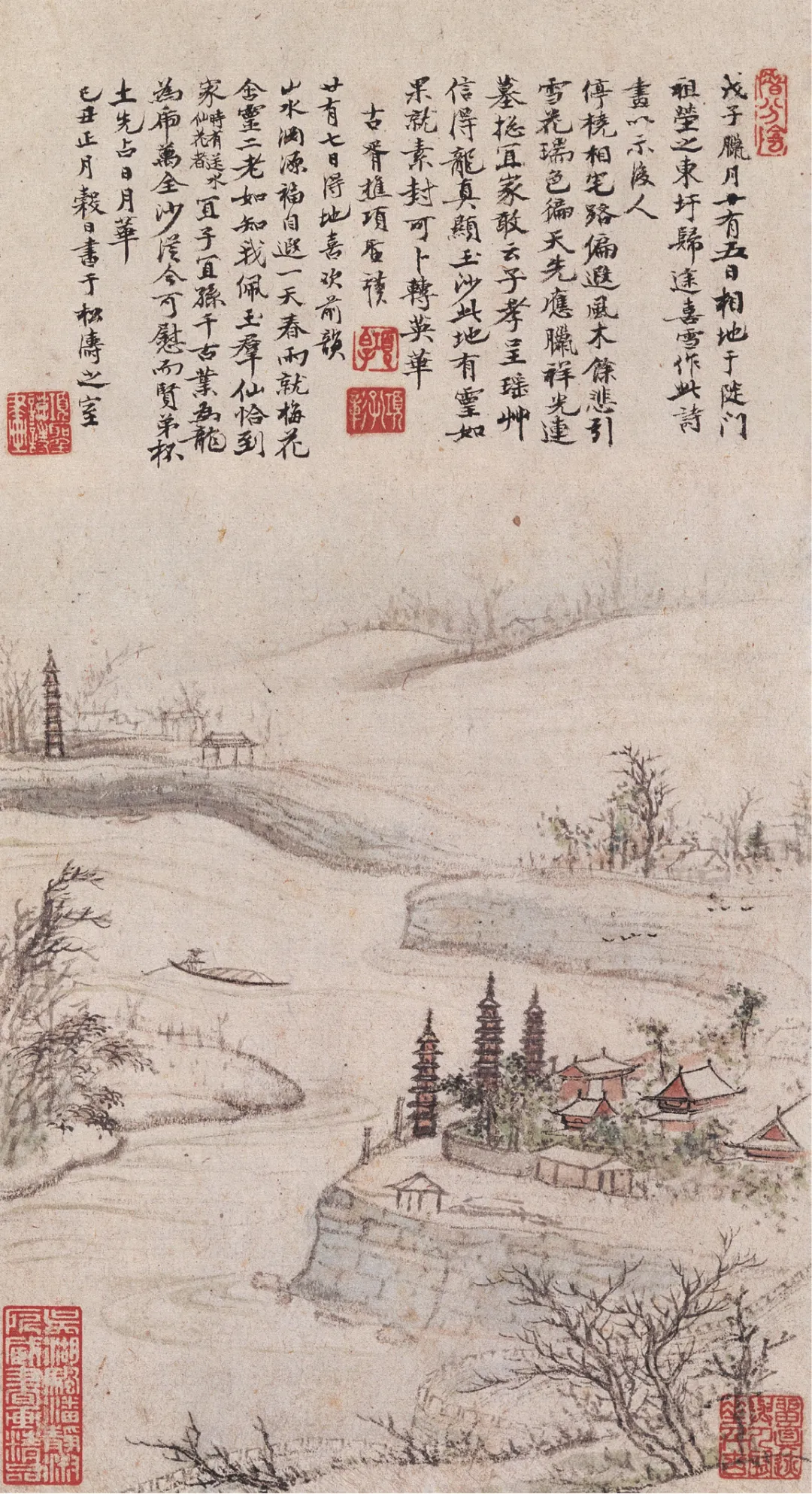

明 项圣谟 《三塔图》 纸本 水墨设色 24.4cm×13.3cm 上海博物馆藏

四

中国的收藏史也是美术史,不仅体现在它对艺术等级和艺术秩序寻求的文明史大问题上,也体现在它对美术史的中心问题即艺术品的优劣赏鉴上,用瓦萨里的说法就是能看透什么是平平之作,什么是卓卓之作。嘉靖三十五年(1556)冬,何良俊冲寒到天籁阁看画,赏观所得,记录于他的《书画铭心录》(保存于《嘉禾项氏清芬录》),其云:

王友石山水二卷,长幅甚佳。余评友石画笔,甚得古法,但用墨水浓,颇有俗气。此二卷独清脱,观此亦何愧古人耶?赵松雪《江山萧寺》一幅,此幅用旧纸作水墨,左角下方画三层山,每层密密作古木数十株,其第三层绝顶林木尽处画一古寺,右边稍高处作远山数层。余观松雪画卷如余家《秋原牧马》,仿佛唐人,可谓精绝。其次如顾方壶《水村图》、华东沙《秋牧饮马图》,皆佳品。若挂幅,仅见此耳,盖不但气韵与墨法之妙,至于经营摹写,自觉迥別,诚所谓六法皆备者也。赵松雪竹石,吴仲圭山水,绢画大幅,皆平平。

何良俊又在《题书画铭心录》后跋中自称:“苟未必佳,亦须随处指摘,出其疵类。不矜长,不匿短,则意见常新。”这显然不是炫富斗奇的“清玩会”,而是探赜讨论,隽味道腴,亶识之真,直达真赏的赏奇析疑会。它把美术史的中心问题即作品的好坏问题推到了台前。对于这两位收藏家来说,能藏不能鉴是弊病,同样,能鉴不能赏也是弊病,只有能鉴能赏,才能意见常新。比项元汴晚十几岁的莫是龙也是如此心意:

今富贵之家,亦多好古玩,亦多从众附会,而不知所以好也。且如蓄一古书,便须考校字样伪谬,及耳目所不及,见者真似一良友;蓄一古画,便须少文澄怀观道,卧以游之;其如商彝周鼎则知古人制作之精,方为有益,不然与在贾肆何异?(莫是龙《笔麈》)

莫是龙的这些话可以简单地表达为,若不懂艺术品的好坏,就像身在古董铺而心在外围,终究茫无所归。还是回到项元汴,他留下的题跋不多,想写的书也未完成,但从不多的文字中也可一窥他在天籁阁中所为的“无益之事”,《苦笋帖》(现藏上海博物馆)跋云:

其用笔婉丽,出规入矩,未有越于法度之外。畴昔谓之狂僧,甚不解,其藏正于奇,蕴真于草,含巧于朴,露筋于骨。观其以怀素称名,藏真为号,无不心会神解,若徒视形体,以点划求之,岂能窥其精妙,升堂入室?学者必以余言维则,庶乎得其门矣。

这些话说得如此自信,似乎在告诉我们,他的收藏没有浪掷,而是生活于其中,三步九迹,玄冰绛雪,经历了一番陶冶。有意思的是,他还把莫是龙说的“考校字样”用于藏品,《古诗四帖》的装背错序,正是通过与唐代名臣徐坚《初学记》的并观勘校才解决的。

何良俊在《题书画铭心录》后跋中还说他俩:“相与评校真伪,得遇精品,则抚摩爱玩,真若神游其间。”如果写得再动情些,想必就是米南宫的“展轴不知疾雷在旁,而味可忘”“恐死为蠹书鱼,入金题玉躞间游而不害”。他们对艺术如此着迷,这与我们当代人议论收藏家每每说他们的目的主要就是彰显身份,格格不入。自然,收藏有炫酷、显身价的因素,但从彰显身份而言,那比起荣登翰林、晋身玉堂,简直是匍匐的小巫了。所以,我更强调陶弘景说的愿为主书令史,大是高致,尤其是张彦远的那句石破天惊的名言:“不为无益之事,焉能遣有涯之生。”他们为艺术生命,为收藏生活确立了一个崭新的价值维度。

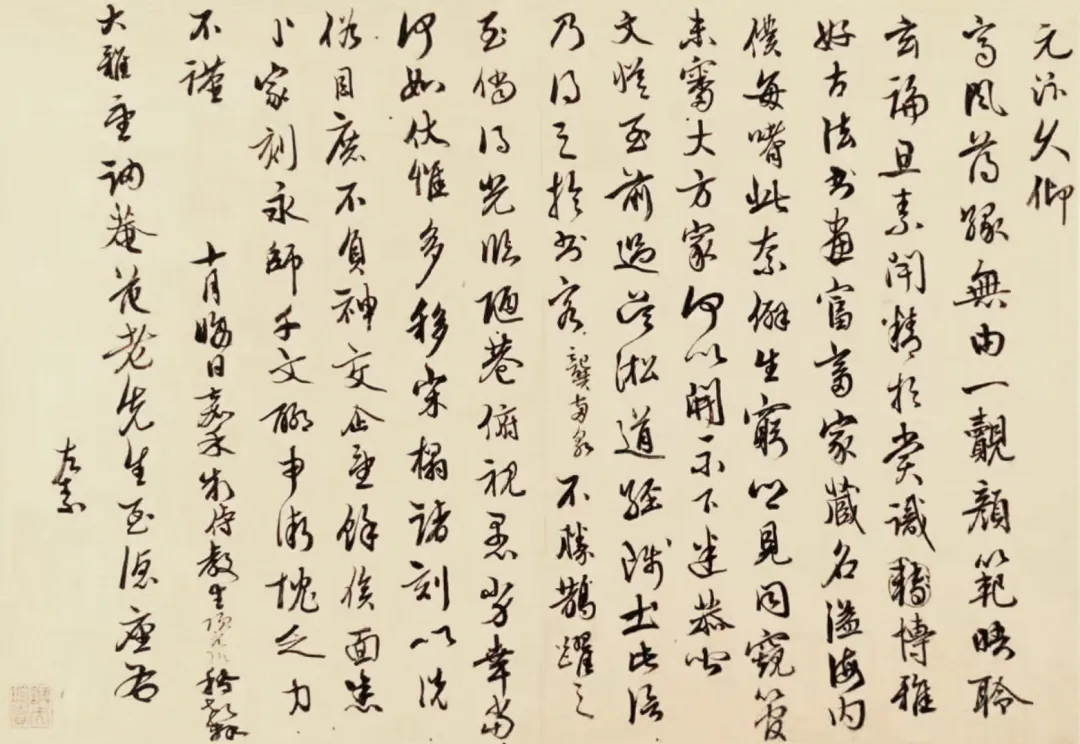

《项元汴致范讷庵札》 纸本 28.1cm×40.2cm 约1546年 香港近墨堂基金会藏

项元汴的高水平收藏不仅熏习自己的绘事,像翁方纲说的那样,“偶尔着笔,即与寻常画师不同”(杨翰《归石轩画谈》),而且必然会对到他那里观画析疑的艺术家也产生影响,董其昌可称是最显赫的实例。1623年董其昌重题《仿倪云林山水》,有这么两句淡淡却发人无限遐想,蕴含着重大信息的文字:

四十年前,嘉禾项子京家藏名画,余尝索观殆尽。

那时董其昌二十多岁,他的绘画造诣和鉴定巨眼都是从天籁阁建基。项子京本人收藏重松雪,作画却更乐意规摹云林,这都给董其昌偷学了过去,然而这还是小端。如果我们注意到明代以降的绘画几乎就是绘画史的绘画,满眼都是仿范华原,仿郭河阳,仿赵松雪,仿黄大痴……就不难看出由项元汴为首的收藏对艺术家的创作产生了多么翻天覆地的影响。

五

我这里用了“翻天覆地”的大词,然而古人或者谦卑或者鄙视地把艺术看作“小道”。我猜测,项元汴心中不会这么想。实际上,他不仅收藏正统,而且他本人就代表了收藏的正统,俨然像一个帝王那样建立起自己的“内府”收藏,成为中国历史上绝无仅有的收藏家。由于他的出现,嘉兴成为全国收藏的中心,并由此塑造了嘉兴的文化,在某种意义上,也在相当程度上塑造了明朝的文化。这是中国文化史上了不起的大事,因为我们至今还受着他的沾溉。

董其昌一心向苏州挑战,因此,他不必跑去吴门求艺,嘉兴成了他的朝圣之地。董其昌在天籁阁几番熏习的结果让我们认识到,不只艺术家影响收藏家,收藏家反过头来也影响艺术家。单纯地强调前者是片面的。其实,收藏家不但能创造艺术家,而且能创造赝品高手。正是在项元汴的时代,嘉兴开始吸引各类艺匠纷繁登场,吴门的高手也腾凑于斯,身怀绝技者、造假作伪者进进出出,是王复元、朱肖海和周丹泉那样的人大显身手的地方;他们以我们意想不到的方式,参与了美术史的塑造。本书对此提供了丰富的材料,有时读来令人拊掌击节。我打算在《赝品的魅力》的名下,从更普遍更广阔的范围讨论这种伪作和复制品对文明的意义。

《与古同游——项元汴书画鉴藏研究》修订版 修订手稿

从事后的发展来看,跑到嘉兴寻宝的人中,最成功的自然是董其昌。他追步项元汴寻求正统的努力,不但挤落文徵明,也极力把赵孟頫推下第一把交椅,他斟酌古今,编排南宗谱系,把王维推上正统的宝座。不论南北宗论为何人首倡(参见王安莉的佳作《1537—1610,南北宗论的形成》),都在董其昌的笔下获得千钧雷霆之势,让人感受到了正统的力量。但是,项元汴寻求的绘画正统,绝没有完全淡出历史,项元汴的遗产仍然为人珍惜,就连他的绘画也更加为人赞誉,正如他的后辈书画家、收藏家李日华所说的那样:“项子京为三塔僧慧鉴作行脚图,长卷,潇洒秀逸,与元徐幼文、曹知白相颉颃。自子京没,而东南绘事日入谬习,嗜痂者方复崇之,甚可叹也!一时欢哗之口,可以簧鼓,千古目岂尽可朦哉?”

当代美术史的研究,让我们越来越认识到赵孟頫在文人画统系中的关键作用,前面引用王连起先生深刻而具体的分析,正是在绘画笔墨和图式的改造上,把董其昌抢夺的光环又还给了赵孟頫。项元汴收藏赵孟頫的价值,不知他意识到与否,还有另外一种更高的价值。为了说明这一点,先引用一句古罗马诗人贺拉斯的一句名言:Graecia capta ferum victorem cepit et artes/ Intulit agresti Latio[被罗马人所征服的希腊人反过来又征服了粗鲁的罗马人]。希腊优雅和罗马粗鲁的对比,很像宋和元的对比,同样,赵孟頫代表的优雅文化也征服了粗鲁的蒙古人。项元汴的后辈收藏家安岐也是一例,他本人先是被文人画征服,紧接着,他又用文人画彻底征服了满族统治者乾隆大帝。美术史一再地告诉我们,民族没有高低,但文明却有高低。北宋诗人王禹偁有言“尔民断发,我有衣冠;尔民鸟语,我有诗书;将教尔之礼也”(《小蓄外集》谕交趾文,卷八),这就是正统的力量,文明的力量。整个世界文明史已经多次展现出这种文明战胜野蛮的画面。《与古同游》寄寓了这一珍贵的观念,美术史的价值借此赫然显现。项元汴也许只有放在这个背景中,我们才能给出善意的评价。

15世纪的人文学者布鲁尼[Leonardo Bruni]曾经说:Aliud estlaudation, aliud historia[赞美是一回事,历史是另一回事]。这是研究历史的学者也是研究社会学的美术史学者都应记住的区别,不过,我也在前面表达了一点修正的意见。封治国教授本可以凭借强大的艺术想象力超越证据允许的范围,但他没有这样做,他把发挥的余地留给了别人。他在缀合历史碎片与严谨表达之间获得平衡的同时,把赞美与历史也做了精微的融合,为进一步研究项元汴树立了一个标杆。

有话要说...